Novembro/2025

Casas destruídas e soterradas pela lama com rejeitos da mineração após o rompimento da barragem da Samarco, em 5/11/2015. Foto de Antonio Cruz/EBC.

Há dez anos, na tarde de 5 de novembro de 2015, os distritos de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, foram cobertos por lama. Uma barragem de mineração – a barragem de Fundão, da empresa Samarco – rompeu-se, derramando 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de ferro e sílica no rio Gualacho, que desemboca no rio Doce. A avalanche de lama com rejeitos soterrou pessoas e casas, deixando 19 mortos e mais de 600 desabrigados. O desastre também afetou as comunidades próximas de Paracatu de Cima, Pedras, Águas Claras e Campinas.

Ao longo daquele mês de novembro, a lama seguiu o curso do Rio Doce por 663 quilômetros, contaminando outros rios e cidades até desaguar no oceano Atlântico, em Linhares, no Espírito Santo. O impacto atingiu todas as comunidades ribeirinhas no trajeto. O caminho da contaminação foi filmado de cima e transmitido ao vivo para o mundo inteiro dia após dia. Até hoje a pesca é proibida, porque os organismos estão contaminados.

Pauta está ainda mais pertinente

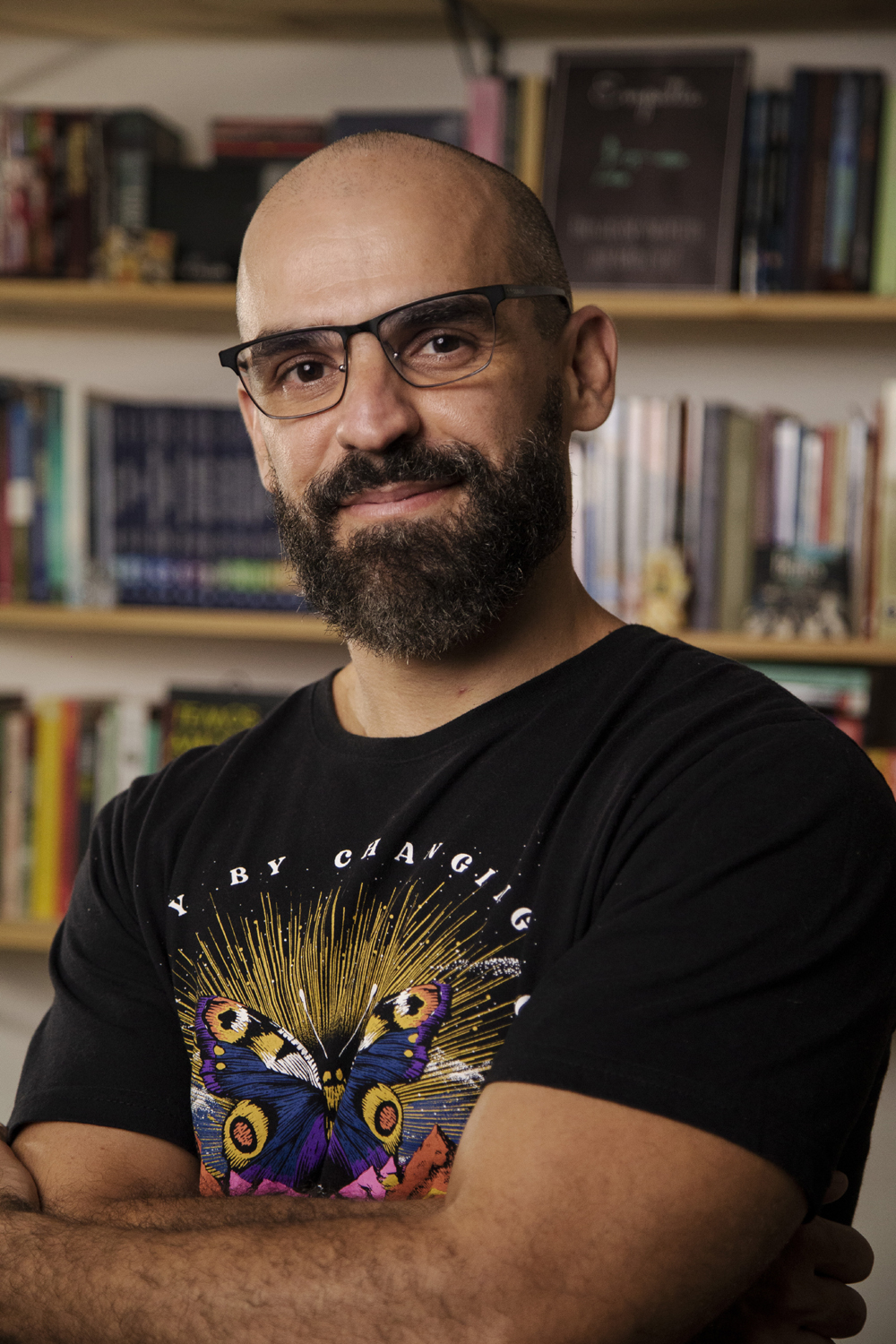

Naquele mês, há dez anos, o Blog de HCS-Manguinhos entrevistou o historiador Jó Klanovicz, doutor em História Ambiental, professor da Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro), em Guarapuava, Paraná. Ele foi claro: o desastre está intimamente ligado a interesses e a escolhas políticas, tecnológicas e sociais feitas no passado, que se repetem em quase todo o território brasileiro, na sua busca pela modernização e pelo progresso econômico ou industrial a qualquer custo.

“Na era da grande aceleração – esse período inaugurado nos anos 1950 e que alterou radicalmente as relações entre humanos e o mundo natural – empresas como a Samarco estabeleceram-se fortemente na exploração de ferro em um Brasil ávido por se desenvolver do ponto de vista econômico e técnico, independentemente da política. Mineração de ferro, como qualquer outra atividade moderna de mineração, representa uma tecnologia de força bruta, ou seja, aquela que radicalmente busca controlar o mundo natural para extrair dali não apenas recursos, mas um todo ordenado, administrado, racionalizado, e, por assim dizer, industrializado”, explicou o professor, que é membro do Conselho Editorial da HALAC – Revista da Sociedade Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental.

Do ponto de vista da história ambiental, o professor explicou ser fundamental se pensar os desastres numa dupla dimensão que aproxima elementos naturais e sociais. “Contrariamente à crença de que há desastres ‘naturais’, uma história ambiental preocupada com desastres leva em conta que sempre estamos falando de uma socionatureza que nos permite pensar, por conseguinte, em desastres socioambientais”, afirmou o pesquisador.

Segundo ele, são visíveis o impacto social – uma vila destruída criando “refugiados ambientais” – e econômico – para pescadores, ribeirinhos, comerciantes, agricultores e indústria de todos os portes. Do ponto de vista cultural, ele ressalta a perda de relações de intimidade com o rio Doce. E do ponto de vista político e ambiental, o evento é, em suas palavras, “um verdadeiro laboratório para a história, na medida em que frente à calamidade que se instalou, convive-se com discursos ambíguos, silêncios de diversos setores e lutas pela palavra autorizada e sobre a interpretação do desastre”. Leia a entrevista completa.

Há dez anos, Klanovicz explicava que, como historiador, para descrever adequadamente o impacto nas populações afetadas, seria necessário um trabalho de médio e longo prazos, para constituir ou dar vazão às múltiplas narrativas que o evento despertou, desde aquelas ligadas às práticas cotidianas das populações atingidas, suas representações do rio Doce, suas expressões simbólicas sobre o evento, suas visões sobre a relação entre humanos e mundo natural, entre economia mineradora e natureza e sobre o papel e a responsabilidade do estado e das empresas acerca do evento.

…E dez anos depois…

Muitas dessas dimensões citadas pelo professor na entrevista feita há dez anos pelo Blog de HCS-Manguinhos aparecem nas reportagens apresentadas na mídia essa semana, como na reportagem Desastre de Mariana completa 10 anos e moradores ainda buscam justiça, da Agência Brasil, que mostra que, nesses dez anos, ninguém foi responsabilizado criminalmente pela tragédia.

Vale assistir também as duas reportagens do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, – a atual e a da época. A reportagem voltou a Mariana para contar histórias de quem sobreviveu e de quem vive com medo de novas tragédias em Minas Gerais. O programa discute ainda a segurança das barragens e o impacto da mineração na vida da população. Reproduzimos as duas reportagens abaixo.

A tragédia de Mariana, dez anos depois – Caminhos da Reportagem – TV Brasil

Lágrimas de ferro – Caminhos da Reportagem – TV Brasil

História ambiental, um campo em desenvolvimento

Para a população, é incompreensível a repetição de tragédias anunciadas, como outro rompimento de barragem de mineração – o terrível desastre de Brumadinho, em Minas Gerais, em janeiro de 2019, ainda mais grave que o de Mariana em perdas de vidas humanas – 272!

Às vésperas da COP 30, e diante das emergências climáticas que provocam desastres socioambientais previsíveis, como as inundações na região serrana no Rio de Janeiro, no litoral de São Paulo, em Santa Catarina e no Sul do Brasil, as pessoas se perguntam por que ações de prevenção e resiliência não são tomadas. Toda essa discussão está no campo da história ambiental, que, como consequência, está em ascensão.

Leia no Blog e a revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos: