Abril, 2020

Esteban Rodríguez Ocaña| Blog Epidemias y salud global: Reflexiones desde la Historia

Esteban Rodríguez Ocaña es Catedrático jubilado de Historia de la Ciencia en la Universidad de Granada y miembro del Consejo Asesor de HCS-Manguinhos. El ha investigado extensamente sobre muy diversos asuntos de la Historia de la Salud Pública y temas afines.

Hay enfermedades cuya forma de presentación las dota de características sociales especialmente indeseables, las denominadas epidemias, plagas o pestes.

En términos históricos epidemia designa una categoría de enfermedad que traduce una amenaza grave para la sociedad[1]. Es la versión sanitaria de una catástrofe social que responde a la extensión rápida de enfermedades agudas trasmisibles, infectocontagiosas, que cursan con alto número de casos y alta letalidad y cuyo origen reconocemos hoy como biológico en forma de entes microscópicos.

El campo semántico de estos términos nació de la experiencia colectiva de enfermedad, pues, como nos muestran los textos literarios mas antiguos, la presentación de pestilencias ha acompañado al género humano en su historia. La investigación histórica y demográfica ha apuntado a que incluso durante un largo periodo de tiempo la mortalidad catastrófica ha sido decisiva para marcar la evolución cuantitativa de las poblaciones. Las sociedades industriales nacieron en un medio donde dichos fenómenos se habían convertido en episódicos, algunas veces tan terribles como la gripe pandémica de 1918-19.

Las décadas centrales del siglo XX conocen la afirmación de la conciencia de desigualdad internacional frente a los problemas de salud, donde los países ricos pretenden haber acabado con el peligro infectocontagioso, el cual queda restringido a las partes mas desfavorecidas del mundo. Hacia 1980 se construye una nueva categoría de enfermedades, las infecciones emergentes y reemergentes, para dar cuenta de los hallazgos aportados por la investigación virológica posterior a la II GM aplicados a una situación de creciente intimidad entre todas las zonas geográficas del mundo por mor de la extensión global de las redes de transporte, comercio, turismo y la proliferación de conflictos con intervenciones internacionales. Los demógrafos hablarán entonces de que vivimos una situación “de doble carga”, sometidos al desgaste producido por enfermedades metabólicas y degenerativas junto al persistente de infecciones que puntualmente pueden aparecer como epidemias locales y que, eventualmente, se pueden transformar en pandemias gracias a la facilidad de comunicación interpersonal que caracteriza a la actual civilización global.

El texto de Esteban Rodriguez Ocaña fue publicado en el blog de Epidemias y salud global: Reflexiones desde la historia. es una iniciativa de la Sociedad Española de Historia de la Medicina (SEHM).

La antigüedad y persistencia, pues, del fenómeno epidémico hace que podamos intentar su comprensión con una perspectiva de “larga duración”, capaz de ayudarnos a desentrañar lo que constituye el entramado básico de continuidades histórico-culturales sobre el que asientan las particularidades de cada caso en función del contexto preciso.

En este sentido podemos intentar elaborar una caracterización histórica de las epidemias. El desconcierto y el desorden que implica la epidemia es, en primer lugar, poblacional. La epidemia es el reino de la muerte, inesperada, ubicua, imparable: por la rapidez con que se propaga, como el fuego de un incendio, escribió Isidoro de Sevilla de la peste en sus Etimologías. Esta metáfora pervive: el antropólogo Paul Farmer, escribiendo acerca de las pestes modernas[2] en 1999 decía que la enfermedad por virus Ébola, al menos de manera simbólica, “se ha extendido como un incendio forestal, como un peligro sin límites”. Según diversas estimaciones, Europa perdió unos 20 millones de personas entre 1346 y 1352 por causa de la peste. Casi cuatro quintas partes de los afectados entonces murieron. Durante un episodio de fiebre amarilla vivido en Andalucía, en Écija se contó un muerto por cada dos habitantes en 1804. Con ocasión de la gripe pandémica de 1918-19, los cálculos apuntan a una cifra de entre 20 y 30 millones de muertos en apenas un año en todo el mundo. Los datos de morbilidad serían todavía más aparatosos: piénsese que en Cádiz, atacado por la fiebre amarilla en 1800, se dijo que la suma de enfermos y convalecientes era igual a su población. Tan es así que ha sido habitual que las autoridades, civiles o militares, médicas o legas, en todos los tiempos, se han resistido a aceptar la declaración de epidemia hasta que no se enfrentan con un elevado número de enfermos y, sobre todo, de enterramientos.

El miedo es otra característica fundamental en la representación social de la epidemia. El primer motivo es la elevada morbilidad y letalidad conocida o supuesta de la enfermedad amenazante. Otro factor es la duda sobre las capacidades de la medicina para hacerle frente, por el desconocimiento acerca de la enfermedad, la ausencia de tratamiento o de prevención eficaz. A ellos se unen los efectos nocivos de la disrupción social producto de la epidemia, tanto mayores cuanto más grave sea ésta.

Desde que existe una esfera pública de información, comenzando con la aparición de la prensa escrita, se ha advertido el impacto de las noticias y del tenor de las mismas sobre la conciencia popular. En efecto, el miedo, como pasión o movimiento del ánimo, era capaz, según las ideas médicas imperantes, de trastornar el orden fisiológico y producir daño o enfermedad, incluso la muerte, además de poder extenderse por contagio[3]. En 1832, la Instrucción preventiva contra el cólera editada por las autoridades sanitarias francesas advertía: “es mayor el miedo que causa el esperarla [la enfermedad colérica] que el riesgo que se corre cuando existe”. Lo importante es que se trata de una apreciación generalizada y dominante en la conciencia colectiva, que se autoalimenta de manera incontrolable a través de noticias y opiniones más o menos fundadas, y cuya peculiaridad radica antes en su sintonía con el estado general de opinión que con cualquier otro elemento de prueba objetiva.

El desorden social es otro acompañante inevitable. El caos mortuorio y la desorganización que implica una gran proliferación de personas enfermas, resultan profundamente disruptores de los engranajes societarios: los campos quedaban abandonados en tiempos de peste, como dejaron de circular los tranvías con motivo de la gripe epidémica de 1918, los negocios suspendidos, las operaciones de guerra comprometidas. Esta desorganización se ve agravada por los efectos de las medidas que se adoptan para combatir la enfermedad.

La extensión epidémica va unida, en la representación popular, a la idea del contagio, que sólo tardíamente fue admitida de pleno por la ciencia médica, que dio mayor relevancia históricamente al concepto de causalidad atmosférica (técnicamente denominado infección). Ambos, contagio e infección, se fundieron en un único concepto a la vez que triunfaba la idea de “causa universal” que fue posteriormente validada por la naciente Microbiología a partir del último cuarto del siglo XIX[4]. A la idea de contagio van unidas las mas antiguas medidas preventivas: una, la huida –“alejarse pronto, ir muy lejos y ausentarse por mucho tiempo”, fue el consejo de Benjamin Franklin ante la fiebre amarilla[5], práctica propia de una consideración de la salud como asunto exclusivamente personal o privado. En segundo lugar, las medidas de aislamiento o cuarentenarias, establecidas desde una consideración de salud comunitaria o poblacional, que comenzaron en la antigua Ragusa veneciana (Dubrovnik) en 1377 para controlar los barcos sospechosos por proceder de zonas epidemiadas y que, a partir del siglo XVII, se extendieron paulatinamente también a las comunicaciones terrestres y a las poblaciones que padecían epidemias , con su acompañamiento de cordones militares para hacerlas efectivas. Del paradigma atmosférico proceden las prácticas desinfectoras, las primeras de las cuales consistieron en modificar las cualidades del aire mediante la quema de hierbas aromáticas, por ejemplo, o moverlo a cañonazos disparados sin bala y que a partir de finales del siglo XVIII se nutrieron de los medios proporcionados por la química, en forma de fumigaciones con ácidos minerales[6].

La aplicación de la cuarentena suponía auténticos estados de asedio contra las localidades atacadas por la peste, la fiebre amarilla o el cólera, donde se obstruía todo tráfico comercial y, en consecuencia, faltaban y se encarecían las subsistencias y se acarreaba la ruina a empresas y familias.

La desconfianza hacia la autoridad es otra característica de la experiencia epidémica en todos los casos, tanto mas profunda cuanto mayor sea la distancia sociocultural con la misma. No ha sido infrecuente en la historia la conjunción de catástrofes morbosas con insurrecciones, tumultos o disturbios de orden público cualquier nivel. Con anterioridad a la incorporación de los principios doctrinales del liberalismo, las disposiciones sanitarias (cuarentenarias) formaban una jurisdicción especial, donde la acusación y el juez recaían en la misma autoridad militar. La excepcionalidad jurisdiccional se superó cuando se produjo la incorporación de la medicina al estado mediante la organización de la sanidad. Con la legislación sanitaria, inaugurada en Inglaterra en 1848 y en España en 1855, se articula un nuevo nicho profesional —el de los higienistas o salubristas, expertos en Salud Pública— cuya relevancia social depende de la credibilidad que obtenga el ejercicio de sus funciones de defensa sanitaria.

Esteban Rodríguez Ocaña es Catedrático jubilado de Historia de la Ciencia en la Universidad de Granada. Ha investigado extensamente sobre muy diversos asuntos de la Historia de la Salud Pública y temas afines.

[1] Esta incluye, pero no reemplaza, a la definición técnica actual, recogida en España en el RD 2210/1995 de 28 de diciembre, BOE 24 de enero de 1996. Es decir, que conocemos epidemias que no alcanzan necesariamente la consideración de enfermedades catastróficas.

[2] Paul Farmer. Infection and Inequalities – the modern plagues. Berkeley-Los Angeles, Univ California Press, 1999.

[3] Enric Novella. La medicina de las pasiones en la España del siglo XIX. Dynamis, 2011; 31(2): 453-473.

[4] Esteban Rodríguez-Ocaña. Por la Salud de las Naciones. Higiene, Microbiología y Medicina Social. Madrid, Editorial Akal [Historia de la Ciencia y de la Técnica, nº 45], 1992.

[5] Repertorio Médico Extranjero, 1832; 1: 19-20.

[6] Juan Luis Carrillo, Pedro Riera Perelló y Ramón Gago. La introducción en España de las hipótesis miasmáticas y prácticas fumigatorias. Historia de una polémica (J.M. Aréjula – M.J. Cabanellas). Medicina e Historia, 1977; 2ª época, nº 67.

Lea en Manguinhos:

Un vehículo eficaz de comunicación científica en el mundo de habla hispana – HCSM 25 anos – testimonios. Esteban Rodríguez Ocaña es Catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Granada y pertenece al consejo asesor de HCS-Manguinhos.

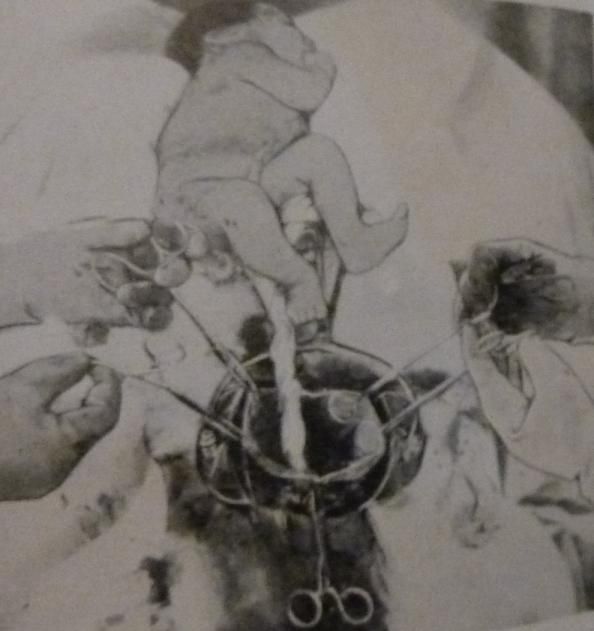

Rodríguez Ocaña, Esteban and Perdiguero, Enrique. Ciencia y persuasión social en la medicalización de la infancia en España, siglos XIX-XX. Hist. cienc. saude-Manguinhos, Jun 2006, vol.13, no.2.

Rodríguez Ocaña, Esteban. La medicina en busca de público: España, siglos XIX y XX. Hist. cienc. saude-Manguinhos, Jun 2006, vol.13, no.2.